新闻与媒体

新华航空 - 菠萝和猫的和谐生活

2007-06-20

潘石屹和张欣在博鳌海边搞了个迷你论坛,探讨“企业家的信仰与社会责任”。

摆放着草垫的码头让人想起多年前的露天电影,负责暖场的蓝调歌手站在悬空的舞台上卖力献唱,歌声随着海风在夜色中若即若离。恰如正片放映前的“加演”常常令露天电影观众不耐烦一般,如诉如泣的LIVE秀被当作了背景,不断有人在问:怎么还不开始啊?老潘来了吗?张欣在哪儿呢?

这对著名的黄金搭档,但凡出场就注定了要成为焦点。

关于潘石屹和张欣的故事,听起来更像一系列事故:老潘对张欣一见钟情,半年后张欣翩然下嫁,一场甘肃农民与剑桥知识分子之间的战争拉开序幕,两年后交战双方均感兵疲马困,战争惨淡收场。情节推进到此处,应该说比较符合“大众”的期待,因为他们坚信:一对知识机构成长背景南辕北辙的男女闪电结合,当然是利益所趋,只有分手才能再次证明这个世界上还是真情最伟大。

“大众”一旦站在道德的高度来说话,会让掌握最高话语权的人都感到莫口难辩。

张欣的一个电话令这个故事峰回路转:她要回国要给老潘生孩子,老潘在感叹祖坟冒青烟的同时,决定“能做出什么样的让步我都去做”。

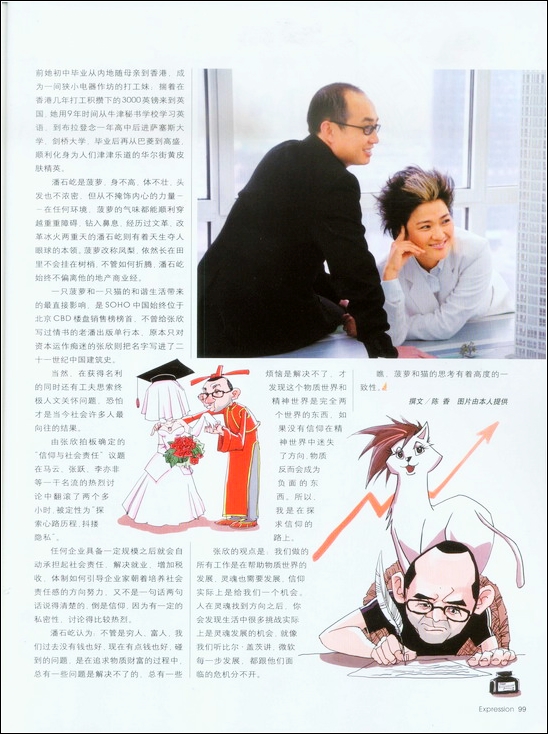

到底是谁让了谁,已经不重要,潘石屹掌管财务和政府关系,张欣负责美学和设计事宜的夫妻店一路顺风顺水,潘石屹描述这种关系的方式是:“就像过去耍猴的,先要有人敲锣,我就是那敲锣的。然后有人出来耍猴,这就是张欣,再出来拿着帽子收钱的又是我。”

世人叹海龟与土鳖终成绝配。

与其说潘石屹和张欣之间是土鳖与海龟的区别,还不如说是一只菠萝与一只猫的差异。

张欣是猫,敏感犀利执着于己。30年前她初中毕业从内地随母亲到香港,成为一间狭小电器作坊的打工妹;揣着在香港年打工积攒下的3000英镑来到英国,她用9年时间从牛津秘书学校学习英语,到布拉登念一年高中后进萨塞斯大学、剑桥大学,毕业后再从巴菱到高盛,顺利化身为人们津津乐道的华尔街黄皮肤精英。

潘石屹是菠萝,身不高,体不壮,头发也不浓密,但从不掩饰内心的力量——在任何环境,菠萝的气味都能顺利穿越重重障碍,钻入鼻息,经历过文革改革冰火两重天的潘石屹则有着天生夺人眼球的本领。菠萝改称凤梨,依然长在田里不会挂在树梢,不管如何折腾,潘石屹始终不偏离他的地产商业经。

一只菠萝和一只猫的和谐生活带来的最直接影响,是SOHO中国始终位于北京CBD楼盘销售榜榜首,不曾给张欣写过情书的老潘出版单行本,原本只对资本运作痴迷的张欣则把名字写进了二十一世纪中国建筑史。

当然,在获得名利的同时还有功夫思索终极人文关怀问题,恐怕才是当今社会许多人最向往的结果。

由张欣拍板确定的“信仰与社会责任”议题在马云、张跃、李亦非等一干名流的热烈讨论中翻滚了两个多小时,被定性为“探索心路历程,抖落隐私”。

任何企业具备一定规模之后就会自动承担起社会责任,解决就业,增加税收,体制如何引导企业家朝着培养社会责任感的方向努力,又不是一句话两句话说得清楚的,倒是信仰,因为有一定的私密性,讨论得比较热烈。

潘石屹认为:不管是穷人、富人,我们过去没有钱也好,现在有点钱也好,碰到的问题,是在追求物质财富的过程中,总有一些问题是解决不了的,总有一些烦恼是解决不了,才发现这个物质世界和精神世界是完全两个世界的东西,如果是没有信仰在精神世界中迷失了方向,物质反而会成为负面的东西。所以,我是在探求信仰的路上。

张欣的观点是:当我们做的所有的工作是在帮助物质世界的发展,灵魂也需要发展,信仰实际上是给我们一个机会。人在灵魂找到方向之后,你会发现生活中很多挑战实际上是灵魂发展的机会,就像我们听比尔·盖茨讲,微软每一个发展讲,都跟他们面临的危机分不开。

瞧,菠萝和猫的思考有着高度的一致性。